Le livre de Charles Singevin :

« Essai sur l’Un »

est d’une importance cruciale en ce qu’il constitue certes un survol de toute la philosophie occidentale, c’est à dire de toute la philosophie, mais sans sacrifier la précision technique et les détails quand il le faut (disons : quand le diable n’y figure pas, dans les détails..).

J’en avais donné une recension dans un article qui est ici :

http://www.blogg.org/blog-67512-billet-retour_a_platon-683736.html

et qui pose bien le dilemne qui s’intitule aussi : passage de l’ombre à la lumière, ou de la lumière à l’ombre ?

dilemne, ou plutôt gouffre, entre l’idéalisme ancien, précartésien, celui de Platon et des Idées, et l’idéalisme moderne, explicité de la façon la plus claire par Brunschvicg , et qui consiste à quitter les « entités » de la métaphysique (l’UN, l’Etre, etc..) pour se tourner vers la seule immanence radicale à notre disposition, celle des opérations de l’esprit humain.

On voit déjà évidemment se profiler ici la discipline austère de la mathématique, puisqu’elle consiste justement en cela : ne retenir que les opérations , les « actes » de l’esprit humain, les idées plutôt que les Idées.

On ne parle donc plus de l’UN ou de l’Etre, ou alors en un sens neuf : pensée selon l’être, et pensée selon l’un.

Il s’agit donc de choisir entre la métaphysique et ses « objets abstraits », et la mathesis universalis.

Il y a bien des manières de « dépasser la métaphysique », et celle ci est bien différente de celle de Heidegger, ou de celle des analytiques ou des positivistes du Cercle de Vienne.

Singevin accorde une grande importance à la pensée de Brunschvicg, centre de son dernier chapitre avant la conclusion grandiose :

« Platonisme et vérité de la philosophie »

Oui, il faut revenir à Platon, mais pas dans le sens de Badiou.

On se rappellera ici, évidemment, ces lignes de Brunschvicg, dans son dernier ouvrage terminé deux mois avant sa mort :

http://classiques.uqac.ca/classiques/brunschvicg_leon/heritage_de_mots_idees/heritage_de_mots.html

« Dieu ne naîtra pas d’une intuition tournée vers l’extérieur comme celle qui nous met en présence d’une chose ou d’une personne. Dieu est précisément ce chez qui l’existence ne sera pas différente de l’essence ; et cette essence ne se manifestera que du dedans grâce à l’effort de réflexion qui découvre dans le progrès indéfini dont est capable notre pensée l’éternité de l’intelligence et l’universalité de l’amour. Nous ne doutons pas que Dieu existe puisque nous nous sentons toujours, selon la parole de Malebranche, du mouvement pour aller plus loin jusqu’à cette sphère lumineuse qui apparaît au sommet de la dialectique platonicienne où, passant par dessus l’imagination de l’être, l’unité de l’Un se suffit et se répond à soi-même. Méditer l’Être nous en éloigne ; méditer l’unité y ramène. »

Il s’agit donc de quitter l’ontologie pour passer à ce que l’on appelle hénologie, et que nous appelons nous mathesis.

En identifiant carrément l’ontologie avec la mathématique, Badiou se barre la route vers ce que je propose pour la tâhce principale de la philosophie à venir :

déterminer exactement la séparation entre pensée selon l’être (plutôt que pensée de l’Etre selon les modalités heideggeriennes) et pensée selon l’Un (plutôt que pensée de l’Un qui s’autoréfute immédiatement puisque pour penser l’UN il faut être un humain, et donc être différent de l’Un que l’on prétend penser).

Et pour cela se tourner vers la pensée mathématique, qui possède quand même une experttise sur les opérations du « compte-pour-un »

commençons notre « examen »de la pensée mathématicienne, à propos de l’Un et de l’Etre, de la manière la plus « simple » possible , qui est aussi celle suivie par Badiou dans « L’Etre et l’évènement » : la théorie des ensembles.

Nous pouvons adopter la même attitude que Badiou au début de « L’être et l’évènement » pour éviter le supplice pervers de « tourner indéfiniment » dans le tourniquet des hypothèses du « Parménide » :

L’UN n’est pas

seulement en traduisant ceci, selon ce dont nosu avons convenu dans l’article précédent, en :

la pensée selon l’Un n’est pas la pensée selon l’être

méditer la question de l’être mène irrémédialbement au multiple, à l’autre que l’UN, à travers les étants, qui se disent de plusieurs façons, comme au début de l’Introduction à la métaphysique de Heidegger.

Un oiseau, un animal, un être vivant, ou bien une chose fabriquée, ou une pierre, ou un signe, ou un symbole, tout cela EST : l’Etre est l’autre que l’UN, l’ontologie est donc forcément la science du multiple pur, en cela Badiou a raison.

Dans la théorie des ensembles, le multiple, ce sont les éléments d’un ensemble :

x ∈ A

y ∈ A

etc.. : x et y sont éléments de l’ensemble A

dans la théorie pure, axiomatique , des ensembles, x et y sont à leur tour des ensembles, il n’y a pas d’éléments de base, de niveau zéro, puisqu’il n’y a qu’une seule notion, celel d’ensemble

http://en.wikipedia.org/wiki/Set_theory

Badiou enchaîne, comme on le sait , par :

l’UN n’est pas, mais il y a de l’un, ou encore : l’ un est le « compte-pour-un » qui enchaîne les éléments d’un ensemble à former une collection, un tout : cet ensemble justement

Un autre multiple qui apparaît est ce que Badiou appelle la représentation,à savoir l’ensemble des parties d’un ensemble A, noté :

P(A)

un ensemble X est une partie de A, ou un sous-ensemble de A :

X ⊆ A

si tout élément de X est élément de A :

x ∈ X implique x ∈ A

le multiple est donc dans la présentation (les éléments) ou la représentation (les parties, les sous-ensembles) d’un ensemble : penser selon l’être dans la théorie, ou la catégorie, des ensembles, c’est penser la présentation des éléments et la représentation des parties.

penser selon l’un, c’est penser le compte-pour-un qui fait que l’ensemble A est un ensemble « regroupant », ou « contenant » ses éléments, et ses parties.

Mais bien entendu, l’UN ne pourra être un ensemble, même l’ensemble de tout, c’est à dire en théorie des ensembles l’ensemble de tous les ensembles : car il est possible de démontrer facilement , à partir des paradoxes comme celui de Russell , qu’un tel ensemble est une notion inconsistante.

Formons en effet le concept des « ensembles qui ne s’appartiennent pas à eux mêmes, qui ne sont pas élément d’eux mêmes ».

C’est une notion apparemment évidente, et il faudrait ramer beaucoup pour trouver un ensemble qui est élément de lui même, et ce genre de notion est proscrit par toutes les théories « normales ».

Mais pouvons nous former la notion d’ensemble de tous ces ensembles qui ne sont pas éléments d’eux mêmes ?

appelons X cet hypothétique ensemble , de deux choses l’une :

-soit il ne s’appartient pas à lui même, mais alors il est un ensemble qui ne s’appartient pas à lui même, il est donc un élément de l’ensemble des ensembles qui ne s’appartiennent pas à eux mêmes, donc il est élément de l’ensemble de ces ensembles, qui est justement lui même, X , c’est à dire pour résumer :

si X n’est pas élément de X, alors X est élément de X

– soit il s’appartient à lui même, X est élément de X, mais alors il n’est pas un ensemble qui ne s’appartient pas à lui même, donc il n’est pas élément de l’ensemble de tels ensembles, qui est X, ou encore :

si X est élément de X, alors X n’est pas élément de X

dans les deux cas, nous aboutissons à une contradiction !

Nous pourrions dire que cette démonstration « formalise justement mathématiquement » la proposition philosophique que l’UN n’est pas.

L’Etre, ou les êtres, ce sont les éléments, qui sont toujours des ensembles.

La pensée selon l’un, c’est le compte-pour-un qui fait « tenir ensemble » les éléments d’un ensemble.

L’UN, ce serait , si l’UN était, un ensemble, l’ensemble de tous les ensembles, seulement c’est une notion incosistante, conclusion :

l’UN n’est pas.

Seulement cette démonstration s’appuie sur le fait, propre aux universels abstraits, qu’un ensemble, regroupant des objets ayant une propriété, n’a pas lui même cette propriété. Si l’universel est l’ensemble qui fait tenir ensemble ses éléments, alors cet universel est transcendant à ses « singuliers », les éléments, et à ses « particuliers », ses parties.

Or il existe une autre notion d’universel que celui de la notion ensembliste : c’est la pensée de l’universel concret, obtenue à partir de la théorie des catégories, comme on le voit dans les travaux de David Ellerman que j’ai commenté ici :

http://apodictiquemessianique.wordpress.com/universalisme-abstrait-et-concret/

http://mathesis.blogg.org/page-universalisme_abstrait_ensembliste_et_universalisme_concret_fonctoriel-747.html

http://www.ellerman.org/Davids-Stuff/Maths/Conc-Univ.pdf

« Dans la théorie platonicienne des Idées ou formes (Eidê), toute propriété F donne lieu, est associée à un universel uF qui la représente de manière unique.

Un objet x a la propriété F si et seulement s’il « participe » à l’universel uF : F(x) ↔ x μ uF ( μ comme « metexis » est le signe de « participer ») (condition d’universalité)

Une théorie mathématique des universaux doit, en plus de cette relation binaire μ être munie d’une relation d’équivalence (cad réflexive , symmétrique et transitive) ≈ telle que l’on ait la condition d’unicité, ou plutôt d’isomorphisme :

si uF et u’F sont deux universaux associés à la même propriété F alors on doit avoir : uF ≈ u’F (condition d’unicité)

Un universel est dit abstrait s’il ne participe pas à lui même : ¬ ( uF μ uF )

Il est dit concret s’il participe à lui même : uF μ uF

On trouve dans la philosophie, et notamment chez Platon, des universaux des deux espèces, abstraits et concrets. Nous travaillerons ici à faire descendre Platon du Ciel en Terre, dans le même mouvement selon lequel Copernic avait projeté la Terre dans le Ciel : ce qui veut dire ne se soucier que des universaux concrets, à portée d’expérience et de pensée humaine, et « oublier » les formes existant « séparément », dans un monde Intelligible qui ne veut rien dire pour nous. Telle est la leçon que nous retenons de Brunschvicg et de sa réinterprétation de l’idéalisme platonicien (à la suite de Kant) et du pythagorisme (voir là dessus les deux articles à propos de « Spiritualisme et sens commun »).

Or deux théories très générales se présentent à nous en mathématiques, très différentes de par la « relation de participation » qu’elles proposent :

– la théorie des ensembles, où la relation de participation μ est la relation d’appartenance à un ensemble : ∈ ; x participe à B si et seulement si x appartient, ou est un élément, de l’ensemble B : x ∈ B

– et la théorie des catégories, où la relation de participation proposée par ellerman est celle de « factorisation unique par un morphisme », intervenant fréquemment pour définir une « construction universelle » (exemple : le produit tensoriel classique d’espaces vectoriels) :

x participe à y si x,y sont objets d’une catégorie C et s’il existe un morphisme unique μ dirigé de x vers y :

μ : x → y

Or les universaux ensemblistes sont abstraits, car le paradoxe de Russell a encouragé les mathématiciens à éliminer les ensembles qui s’appartiennent à eux mêmes (Badiou les retient dans l’Etre et l’évènement pour formaliser l’évènement justement, soit ce qui n’appartient pas à l’ontologie mathématique « normale » : l’évènement est une rupture du « normal »). »

Nous venons de voir plus haut, à partir du paradoxe de Russell, que dans la pensée ensembliste, qui est un « modèle mathématique » de la pensée selon l’être, de ce qui correspond à l’ontologie dans notre shcéma idéaliste, les universels, les ensembles, ne peuvent être qu’abstraits.

Mais dans la théorie des catégories, qui est un modèle, LE modèle mathématique de ce que nous appelons pensée selon l’un, les universels sont tous concrets, puisqu’un des seuls axiomes de cette théorie est que pour tout objet Y d’une caégorie, il existe toujours un morphisme identité :

« Dans la théorie des catégories, la forme même de la condition d’universalité de la participation μ : x → y

fait que tout universel y est toujours concret. Ceci est garanti parun des axiomes de la théorie, qui est l’existence d’un morphisme identité Idu pour tout objet u :

Idy : y → y«

conclusion : dans ce type de pensée, qui est supérieure à la pensée ensembliste, comme en conviennent les mathématiciens modernes qui ont remplacé la théorie des ensembles (encore retenue par Bourbaki) par la théorie des catégories pour fonder les mathématiques , les thèses de Badiou , opposant un « évènement » modélisé par un ensemble anormal, s’appartenant à lui même, et donc proscrit par l’ontologie, à l’être des ensembles normaux, ces thèses s’effondrent.

Car dans la théorie des catégories, tous les universels sont concrets , il n’y a, en somme, que des évènements !

Ce n’est guère étonnant, puisque la pensée catégorie part des morphismes, c’est à dire des transformations, de ce qui forme la substance du changement.

Un évènement est quelque chose qui arrive, un changement : dans la pensée selon l’un, il n’y a que des changements, des évènements, qui arrivent…

******************************

les topoi

En un mot comme en cent : la toposophie consiste à utiliser la force-de-pensée (terme emprunté à François Laruelle) ou , disons, la puissance de la pensée « solide » des mathématiques (et principalement de la théorie des topoi et des topoi supérieurs, ou n-topoi), pour fonder cette nouvelle et définitive philosophie, censée réaliser le vieux projet de Mathesis universalis cartésien et leibnizien, ou celui de « messianisme » de Wronski, en une union absolue de la science, de la philosophie et de la religion (appelée « christianisme de philosophes », et devant dépasser les logoi chrétiens et juifs en une fondation péremptoire de la Vérité sur la Terre, en une âme et un corps).

Donnons ici un premier exemple , très simple, dérivé presqu’ immédiatement des indications que j’ai données ici ou là sur l’essence fonctorielle de la loi de création de Wronski.

On sait que j’ai remplacé le vieux fatras métaphysique et « onto-théologique » de l’Etre et de l’Un par l’immanence duelle de deux orientations radicalement opposées de la pensée : selon l’Etre et selon l’Un.

J’ai aussi donné les références des travaux, extrêmement importants à mon sens, de Franck Jedrzejewski sur les diagrammes et les catégories :

http://meditationesdeprimaphilosophia.wordpress.com/2012/04/24/en-france-du-nouveau-franck-jedrzejewski-diagrammes-et-categories-these-et-introduction/

travaux de lecture assez « difficile » pour ceux qui ne sont pas habitués à la strict discipline du Mathème, de cette « mathématique sévère » qu’invoquait Lautréamont, mais pour lesquels nous avons heureusement une « introduction » en 6 pages très denses :

http://nessie-philo.com/Files/jedrzejewski_dcintro.pdf

notez la différence des attitudes entre les deux « femmes » qui tentent d’orienter l’Amoureux (aucun rapport avec la future ex-présidente de France et ses chansons niaises) de la Lame VI du Tarot : la femme de gauche est la mathématique sévère et austère, elle ne promet aucun vil plaisir, mais une joie continue et souveraine acquise au prix d’un travail très long et très dur : celle de droite invite l’Amoureux à « se rendre dans une vile maison suspecte se plonger dans le bourbier des voluptés dangereuses » , pour reprendre les termes balzaciens des « Illusions perdues »…nul doute que si le Tarot était « moderne », il la représenterait seins nus, et la main tripotant l’Amoureux un peu plus bas!

Vénus des carrefours !

mais l’Amoureux (nous tous, et nous toutes, car le sexe perd sa prédominance dans le domaine de l’Esprit) est libre de choisir le sang, la sueur et les larmes, ou bien… d’autres fluides, ceux que le général Jack Ripper appelle « précieux fluides naturels » dans « Dr Strangelove » de Kubrick…

mais revenons aux topoi et aux Saintes catégories !

attachons nous ici aux deux derniers piliers de ce quadrilatère épistémique de Franck Jedrzejewski, à savoir l’universalité et la dualité.

J’ai déjà indiqué la nature entièrement différente de l’universalisme de la pensée catégorique par rapport à celui, dérivant en matérialisme et communautarisme, de la pensée ensembliste :

http://leserpentvert.wordpress.com/universalisme-abstrait-ou-concret/

aussi me contenterai je ici de souligner la simplification et le clarification conceptuelle (sens auquel aurait dû se limiter l’Aufklärung) qu’apporte la théorie des catégories :

-la dualité consiste à inverser le sens des flèches dans une catégorie

– l’universalité (des constructions appelées « universelles » en théorie des catégories) c’est quand il n’y a qu’une seule flèche possible pour « boucler », ou « faire commuter », un diagramme.

Voir la thèse de Franck Jedrzejewski pour plus de précisions, ou bien ces liens :

http://ncatlab.org/nlab/show/universal+construction

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_property

mais donnons dès maintenant un exemple qui servira par la suite à de nombreuses reprises : celle des notions catégoriques généralisant le produit (la multiplication des nombres) et la notion duale de coproduit, généralisant la somme (l’addition des nombres).

http://en.wikipedia.org/wiki/Product_(category_theory)

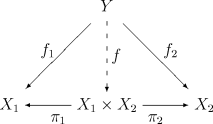

La figure suivante est un diagramme dont la « limite » donne le produit :

et la flèche f unique (à un isomorphisme près) en pointillé faisant « commuter » le diagramme est le produit des deux morphismes f1 et f2

La précision « à un isomorphisme près » est importante , c’est toujours le cas pour une construction universelle; rappelons qu’un isomorphisme est tout simplement une flèche inversible :

«

Dans une catégorie C, un isomorphisme est un morphisme  tel qu’il existe un morphisme

tel qu’il existe un morphisme  qui soit « inverse » de

qui soit « inverse » de  à la fois à gauche (

à la fois à gauche ( ) et à droite (

) et à droite ( ).Il suffit pour cela que f possède d’une part un « inverse à gauche »

).Il suffit pour cela que f possède d’une part un « inverse à gauche »  et d’autre part un « inverse à droite »

et d’autre part un « inverse à droite »  . En effet, on a alors

. En effet, on a alors

,

,

ce qui prouve en outre l’unicité de l’inverse »

la notion duale de celle du produit est le coproduit, qui appliqué aux nombres donne la somme, l’addition :

http://en.wikipedia.org/wiki/Coproduct

le produit est un exemple de la limite d’un diagramme, le coproduit un exemple de colimite :

signalons dès à présent une aporie entre ces notions modernes et la loi de création de Wronski appliquée aux mathématiques : selon lui, le produit est l’élément neutre, la somme et l’exponientiation sont EE et ES, or on attendrait que la somme soit duale du produit, et donc que l’exponentiation soit l’élément neutre EN

à creuser plus tard…

remarquons aussi que le terme, catégorique, de « problème universel » appartient à la terminologie de Wronski, où il désigne un objet de la loi de création…à creuser plus tard là aussi !

La thèse, cruciale à mon avis, de Franck Jedrzejewski, sur la dualité de l’Etre et de l’Un, prend alors selon le cadre de pensée que nous venons de définir, et qui s’appuie sur la « solidité » et la rigueur de la pensée mathématique tout en sortant du champ strictement mathématique, prend alors un sens très simple.

Nous avons défini les trois éléments primordiaux de Wronski : élément-être, élément-savoir et élément neutre comme une adjonction de foncteurs reliant deux « catégories » jouant le rôle de EE (élément-être) et ES (élément-savoir):

EE ⇄ ES

Mais ceci n’est qu’une définition-projet, ou proposition hypothétique de définition ; nous pourrions aussi retenir tous les foncteurs entre les deux catégories.

La « pensée selon l’Un », par laquelle nous remplaçons, dans un cadre de stricte immanence, l’hénologie et l’Un « ineffable », cela consiste à retenir les foncteurs orientés de EE vers ES.

La « pensée selon l’Etre » cela consiste à inverser le sens des flèches (des foncteurs) et à ne garder que ceux orientés de ES vers EE.

Ces deux « pensées », qui remplacent pour nous les « ineffables » métaphysiques que sont l’Etre et l’Un, sont alors automatiquement duales au sens de la mathématique !

puisque la dualité, c’est quand on inverse le sens des flèches !

rappelons tout de même (deux précautions valent mieux qu’une) que nous sommes là sortis du champ mathématique : nous serions bien en peine de donner une définition mathématique des deux catégories EE et ES !

puisque ce sont là deux « éléments primitifs » au sens de Wronski, de nature transcendantale donc, et qui ne seront jamais « objets », mathématiques ou non…

mais le sens immanent de ces notions est clair :

penser selon l’Etre, c’est s’orienter de ES vers EE, donc « descendre » des niveaux « plus unifiés » vers le niveau (impensable) de la multiplicité dite « pure », ou « inconsistante ».

penser selon l’UN, c’est, au contraire, et en sens inverse (d’où notre vocabulaire mathématique-catégorique) , « monter » des niveaux « bas », pris dans le multiple, vers les niveaux « plus hauts », « supérieurs », plus unifiés.

Expliquer, donner du sens, de l’intelligibilité, c’est toujours résoudre une multiplicité en une unité (provisoire); analyser, c’est aller en sens inverse, résoudre une « unité » (apparente) en ses composantes, pour progresser en connaissances..

les deux mouvements sont nécessaires !

ceci rappelle évidemment l’interprétation que j’avais donnée, en termes disons plus poétiques (ou plutôt prosaïques) de l’Echelle de Jacob :

http://www.blogg.org/blog-30140-billet-suave_mari_magno-1121061.html

http://www.blogg.org/blog-30140-billet-le_second_degre_de_l_echelle_de_jacob___amour_universel-1121364.html

mais je préfère laisser la parole aux vrais poètes, à Lamartine et à cette immense chef d’oeuvre qu’est « La chute d’un ange » :

http://fr.wikisource.org/wiki/La_Chute_d%E2%80%99un_Ange

et à la fin, d’une beauté terrible (15 ème vision) :

A l’immobilité de ce funèbre groupe

Il reconnut la mort ! et, renversant la coupe,

Il regarda couler sa vie avec cette eau,

Comme un désespéré son sang sous le couteau !

Puis, se roulant aux pieds des êtres qu’il adore,

Et frappant de ses poings sa poitrine sonore,

Pour courir autour d’eux bientôt se relevant,

Tel qu’un taureau qui fait de la poussière au vent,

Il ramassait du sable en sa main indignée ;

Et contre un ciel d’airain le lançant à poignée,

Comme l’insulte au front que l’on veut offenser,

Il eût voulu tenir son cœur pour le lancer !

« O terre ! criait-il, ô marâtre de l’homme !

Sois maudite à jamais dans le nom qui te nomme !

Dans tout brin de ton sable, et tout brin de gazon

D’où la vie et l’esprit sortent comme un poison !

Dans la séve de mort qui sous ta peau circule,

Dans l’onde qui t’abreuve et le feu qui te brûle,

Dans l’air empoisonné que tu fais respirer

A l’être, ton jouet, qui naît pour expirer !

Dans ses os, dans sa chair, dans son sang, dans sa fibre,

Où le sens du supplice est le seul sens qui vibre !

Où de tout cœur humain les palpitations

Ne sont de la douleur que les pulsations !

Où l’homme, cet enfant d’outrageante ironie,

Ne mesure son temps que par son agonie !

Où ce souffle animé, qui s’exhale un moment,

Ne se connaît esprit qu’à son gémissement !

Tout être que de toi l’inconnu fait éclore .

Gémit en t’arrivant, en s’en allant t’abhorre !

Nul homme ne se lève un jour de son séant

Que pour frapper du pied et pleurer le néant !

Que maudite à jamais, qu’à jamais effacée,

Soit l’heure lamentable où je t’ai traversée !

Que ta fange m’oublie et ne conserve pas

Une heure seulement la trace de mes pas !

Que le vent, qui te touche à regret de ses ailes,

De nos corps consumés disperse les parcelles !

Que sur ta face, ô terre ! il ne reste de moi

Que l’imprécation que je jette sur toi ! »

Pour unique réponse à son mortel délire,

L’air muet retentit d’un long éclat de rire.

Derrière un monticule il vit de près surgir

Les fronts de cinq géants et du traître Stagyr.

« Meurs, lui crièrent-ils, vile brute aux traits d’ange !

Ta force nous vainquit, mais la fourbe nous venge.

Laissons cette pâture aux chacals des déserts ;

Sa mort nous laisse dieux, et l’homme attend nos fers ! »

Ils dirent ; et tournant le dos, ils disparurent,

Et leurs voix par degrés sur le désert moururent.

Cédar, dont leur mépris fut le dernier adieu,

A cet excès d’horreur se dressa contre Dieu.

Tout l’univers tourna dans sa tête insensée ;

Il n’eut plus qu’une soif, un but, une pensée :

Anéantir son cœur et le jeter au vent.

Comme un gladiateur blessé se relevant,

Il cueillit sur les flancs arides des collines

Une immense moisson de ronces et d’épines

Autour du groupe mort où son pied les roula,

En bûcher circulaire il les accumula ;

Puis, prenant dans ses bras ses enfants et sa femme,

Ces trois morts sur le cœur, il attendit la flamme.

La flamme, en serpentant dans l’énorme foyer

Que le vent du désert fit bientôt ondoyer,

Comme une mer qui monte au naufrage animée,

L’ensevelit vivant sous des flots de fumée.

L’édifice de feu par degrés s’affaissa.

Du ciel sur cette flamme un esprit s’abaissa,

Et d’une aile irritée éparpillant la cendre :

« Va ! descends, cria-t-il, toi qui voulus descendre !

Mesure, esprit tombé, ta chute et ton remord !

Dis le goût de la vie et celui de la mort !

Tu ne remonteras au ciel qui te vit naître

Que par les cent degrés de l’échelle de l’être,

Et chacun en montant te brûlera le pied ;

Et ton crime d’amour ne peut être expié.

Qu’après que cette cendre aux quatre vents semée,

Par le temps réunie et par Dieu ranimée,

Pour faire à ton esprit de nouveaux vêtements

Aura repris ton corps à tous les éléments,

Et, prêtant à ton âme une enveloppe neuve,

Renouvelé neuf fois ta vie et ton épreuve ;

A moins que le pardon, justice de l’amour.

Ne descende vivant dans ce mortel séjour ! »

L’ouragan, à ces mots se levant sur la plaine,

Souffla sur le bûcher de toute son haleine,

Et dispersa la cendre en pâles tourbillons,

Comme un semeur, l’hiver, la semence aux sillons.

L’immobile désert sentit frémir sa poudre,

L’occident se couvrit de menace et de foudre ;

Des nuages pesants, pleins de tonnerre et d’eau,

Posèrent sur les monts comme un sombre fardeau ;

L’homme, le front levé vers la céleste voûte,

Du déluge sentit une première goutte.

voici le double mouvement:

Va ! descends, cria-t-il, toi qui voulus descendre !

Mesure, esprit tombé, ta chute et ton remord !

Dis le goût de la vie et celui de la mort !

Tu ne remonteras au ciel qui te vit naître

Que par les cent degrés de l’échelle de l’être,

Et chacun en montant te brûlera le pied ;

l’épilogue qui vient juste après, et clôture le livre, a l’apparence et la nature d’une retombée :

« Et le vieillard finit en disant : « Gloire à Dieu !

Dieu, seul commencement, seule fin, seul milieu,

Seule explication du ciel et de la terre,

Seule clef de l’esprit pour ouvrir tout mystère ! »

Il étendit la main pour l’invoquer sur nous !

Nous pliâmes, contrits, nos fronts et nos genoux ;

Comme un homme qui craint de renverser un vase,

Nous sortîmes muets de l’antre de l’extase.

Le navire aux mâts nus, endormi sur les flots,

A l’ombre du Liban berçait nos matelots.

Sous la vergue où le câble avait roulé les voiles,

L’hirondelle du bord en becquetait les toiles.

Le sifflet réveilla le pilote dormant,

Et le vaisseau reprit son sillage écumant »

La théorie des topoi (pour les hellénistes, dont je me piquais de faire partie du temps de mes études) , qui est maintenant le nouveau cadre fondationnel pour les mathématiques (après la théorie des ensembles qui jouait ce rôle dans les années 60) est le plus souvent présentée comme une généralisation ou une « abstraction » de la théorie des ensembles, et la notion de topos est résumée comme :

une catégorie qui se comporte « comme » la catégorie des ensembles

seulement il existe des manières de présenter les choses qui rendent un peu plus justice à la réalité : les topoi n’ont pas été inventés, ou « découverts », par Grothendieck et Lawvere dans le but de généraliser la théorie des ensembles !

Je dirais plutôt quant à moi que si le premier exemple de topos rencontré par l’homo mathematicus est effectivement celui des ensembles, c’est à cause du fait que le « devenir-esprit » de l’humanité est orienté dans le sens d’un progrès de la conscience, de la nature, caractérisée par la multiplicité, vers l’esprit, caractérisé par l’unité.

Il n’est donc guère étonnant que la théorie des ensembles, qui est la théorie des multiplicités pures, sans structure ni ordre, soit trouvée en premier.

Cette « découverte » se situe d’ailleurs bien tardivement dans l’histoire de la mathématique, elle vient après celle des nombres entiers, puis des autres nombres, et leur manipulation dans les équations et systèmes d’équations, notions indiscutablement plus « concrètes ».

La notion de topos a à voir avec celle de vérité, à travers l’existence dans tout topos d’un objet-vérité (truth -object) Ω.

Agrémentée de ce que l’on appelle un « natural number object » (généralisant les nombres entiers) elle constitue un cadre de formalisation et de théorisation pour l’évolution moderne (toute récente) de la physique, voir :

http://www.blogg.org/blog-69347-billet-physique_et_theorie_des_topoi__physics__topos_and_category_theory_-716975.html

http://mathesis.blogg.org/date-2006-06-09-billet-368403.html

http://meditationesdeprimaphilosophia.wordpress.com/quantum-topos/

après ces éclaircissement partons donc de la catégorie des ensembles, notée le plus souvent Ens (dans les ouvrages français) ou Set (dans les livres en anglais).

http://www.emis.de/journals/BAMV/conten/vol9/jeanyves.pdf

Un ensemble est une catégorie où il n’y a pas de morphismes entre les objets, qui sont les éléments de l’ensemble (en fait, il y a toujours un morphisme, le morphisme identité, souvent identifié avec l’objet).

Prenons un exemple simple : j’ai avec moi une sacoche où il y a, mettons, trois livres; je peux toujours former le concept de l’ensemble de ces trois livres, même s’ils n’ont rien à voir entre eux, même si je ne lis que l’un d’entre eux et que les deux autres appartiennent à quelqu’un d’autre, qui les a oubliés chez moi.

Cet ensemble est donc la collection :

{ A , B , C } où l’on note A, B ,et C les trois livres en question.

si je veux considérer cet ensemble comme une catégorie, je pourrai introduire des morphismes identité sur chacun des trois objets, ou éléments, de cet ensemble:

Id_A : A —-> A etc…

mais il n’y aura pas de morphismes reliant deux objets différents entre eux.

Maintenant la catégorie des ensembles possède comme objets les ensembles et comme morphismes reliant deux objets, deux ensembles X et Y, les fonctions, ou applications, entre ces ensembles .

Rappelons qu’une fonction f entre deux ensembles X et Y :

f : X ————–> Y

est un procédé qui à tout élément x appartenant à X associe un et un seul élément y = f (x) appartenant à l’ensemble Y

Il ne peut pas y avoir deux correspondants, sinon on n’a plus une fonction mais une correspondance (théorie très intéressante elle aussi).

Comme tout ensemble peut être considéré comme une catégorie, la catégorie des ensembles pourra être considérée comme une 2-catégorie. Une fonction entre ensembles sera alors un foncteur entre ces deux ensembles considérés comme catégories.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Foncteur

Là encore, il y a deux manières de comprendre l’évolution : soit les foncteurs seront considérés comme des « généralisations » de la notion de fonction, soit les fonctions seront considérées comme la première « rencontre » de nos mathématiques en train de se développer avec une notion bien plus englobante, et qui contient les fonctions comme un cas particulier simple.

L’intérêt de la catégorie des ensembles est que l’on y rencontre ainsi tous, ou beaucoup des concepts les plus usuels de la théorie des catégories.

ainsi une application, ou fonction, entre les ensembles X et Y est dite injective si un élément de Y n’a qu’un seul « prédecesseur » (quand il en a un).

Il ne peut arriver que deux éléments de X soient envoyés sur le même élément de Y.

une application est dite surjective lorsque tout élément de Y a un (ou plusieurs) prédecesseurs.

Une application est dite bijective quand elle est à la fois injective et surjective.

Ces notions sont présentes en théorie des catégories : les fonctions injectives deviennent les monomorphismes, les applications surjectives sont les épimorphismes, et les applications bijectives les isomorphismes.

Mais la nouveauté radicale, qui est la principale caractéristique de la nouvelle théorie, est que ces notions n’ont plus besoin d’être expliquées en recourant aux éléments, mais seulement à des diagrammes.

Attardons nous un peu là dessus, car cela permet de comprendre pas mal de choses.

Un monomorphisme est un morphisme qui est « simplifiable à gauche » :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monomorphisme

Dans le cadre plus général de la théorie des catégories, un monomorphisme (aussi appelé mono) est un morphisme simplifiable à gauche, c’est-à-dire une application  telle que

telle que

pour tout morphisme

pour tout morphisme  .

.

La notion duale est celle d’épimorphisme , qui sont la version catégorique des applications surjectives ensemblistes.

Ici s’introduit la notion de dualité, extrêmement importante : la catégorie duale d’une catégorie C est obtenue en reversant le sens des flèches (morphismes).

À partir d’une catégorie  , on peut définir une autre catégorie

, on peut définir une autre catégorie  (ou

(ou  ), dite opposée ou duale, en prenant les mêmes objets, mais en inversant le sens des flèches.

), dite opposée ou duale, en prenant les mêmes objets, mais en inversant le sens des flèches.

Plus précisément :  , et la composition de deux flèches opposées est l’opposée de leur composition :

, et la composition de deux flèches opposées est l’opposée de leur composition :

Il est clair que la catégorie duale de la catégorie duale est la catégorie de départ :  .

.

Un isomorphisme , version catégorique des bijections ensemblistes, est simplement un morphisme qui possède un inverse :

Dans une catégorie C, un isomorphisme est un morphisme  tel qu’il existe un morphisme

tel qu’il existe un morphisme  qui soit « inverse » de

qui soit « inverse » de  à la fois à gauche (

à la fois à gauche ( ) et à droite (

) et à droite ( ).

).

Il suffit pour cela que f possède d’une part un « inverse à gauche »  et d’autre part un « inverse à droite »

et d’autre part un « inverse à droite »  . En effet, on a alors

. En effet, on a alors

- **********************************************

les topoi cohésifs

Rappelons ce que nous avons fait jusqu’ici : nous prenons la théorie des topoi comme « modèle mathématique » de ce que nous avons appelé « pensée selon l’être » (qui est en maths la pensée ensembliste) à la pensée selon l’Un

http://meditationesdeprimaphilosophia.wordpress.com/2012/04/16/pensee-selon-letre-et-pensee-selon-lun/

http://meditationesdeprimaphilosophia.wordpress.com/2012/04/16/lun-et-la-pensee-ensembliste/

L’Etre et l’Un, ou les éléments primitifs Etre et Savoir, sont inaccessibles à la pensée humaine, ou seulement comme condtions transcendantales; le topos le plus « bas » (dans la montée vers l’Absolu-Un) qui soit disponible est le topos des ensembles, « modèle » de l’ontologie comme théorie des multiplicités pures (« sans structure », sans « cohésion » autre que le compte-pour-un qui est la condition de l’existence d’un ensemble).

Le topos Ens des ensembles est un « élément terminal »dans la catégorie des topoi de Grothendieck : cela signifie qu’il n’existe qu’UNE SEULE flèche dirigée vers Ens à partir de n’importe quel autre topos.

la page à lire dans Nlab sur les topoi cohésifs est ici :

http://ncatlab.org/nlab/show/cohesive+topos

comme elle est en anglais le topos que nous appelons Ens y est noté Set (set = ensemble en anglais)

Le morphisme géométrique (unique puisque le topos des ensembles est un objet terminal) dirigé d’un topos vers le topos des ensembles envoie un « espace » (un objet du topos) vers son « ensemble des points » :

« The canonical global section geometric morphism Γ:ℰ→Set of a cohesive topos over Set may be thought of as sending a space X to its underlying set of points Γ(X). Here Γ(X) is X with all cohesion forgotten (for instance with the topology or the smooth structure forgotten) »

ce morphisme est un foncteur, appelé « section globale », il consiste à « oublier » la structure sur le topos général pour obtenir la multiplicité pure des « points », qui est un ensemble.

En dessous du topos des ensembles, nous quittons le domaine des mathématiques, qui est clui des structures, pour le multiple pur, inconsistant, qui est celui de Cantor et Badiou, le domaine de l’ontologie. Puisque le topos des ensembles est celui où toute structure aété « oubliée », on ne peut pas aller « plus bas » vers l’être et le multiple pur : voilà le sns du fait que Ens est un objet terminal dans la catégorie des topoi (munie des morphisme géométriques comme flèches).

voici la page de Nlab sur le foncteur « section globale », qui se généralise aux topoi à partir de la géométrie des fibrés ( = « bundles ») :

http://ncatlab.org/nlab/show/global+section

mais voyons la manière, là encore inspirée des travaux de Lawvere , dont nous pouvons complexifier le modèle mathématique des morphismes géométriques qui nous sert de « représentation » de l’irreprésentable, à savoir l’élément neutre ou fondamental de la loi de création de Wronski.

A partir du foncteur section globale d’un topos noté E dans Nlab mais que nous noterons ES comme référence à l’élément savoir de Wronski :

Γ : ES ————————–> Ens

nous pouvons généralement trouver deux foncteurs adjoints à Γ :

un foncteur adjoint à gauche appelé Disc dans Nlab , Disc pour « discrete » :

Disc : Ens —————————> ES

et un foncteur adjoint à droite :

Codisc : Ens ————————> ES

dans le cadre des structures topologiques, Disc envoie un ensemble sur l’espace ayant pour points les éléments de cet ensmble et pour topologie la topologie dite discrète, où les « ouverts » consistent en tous les sous-ensembles , voir :

http://ncatlab.org/nlab/show/discrete+and+codiscrete+topology

et Codisc donne l’espace topologique avec la topologie où les euls ouverts sont l’ensemble total et l’ensemble vide.

Mais la structure complète consiste en un quadruplet d’adjonction, avec un quatrième foncteur :

Π0 : ES ——————————–> Ens

qui envoie un espace du topos ES sur ses composantes connexes :

http://ncatlab.org/nlab/show/connected+topos

ce foncteur est adjoint à gauche de Disc, et au total nous avons quatre foncteurs adjoints, selon la suite :

Π0 ⊣ Disc ⊣ Γ ⊣ Codisc

*******************************************************

loi de création et théorie des catégories

La loi de création a déjà été abordée sur le blog « Recherche de l’Absolu » :

http://balzacwronskimessianisme.wordpress.com/2012/04/11/diagrammes-de-la-loi-de-creation-de-wronski/

ce qui va être dit ici est purement spéculatif et « formel » , disons un programme de travail qui donnera ou pas quelque chose … je me base sur les ligens suivantes de Francis Warrain dans « Quantité, infini, continu » page 17 :

« toute réalité comporte , outre les deux éléments hétérogènes et primordiaux : élément-être (EE) et élément-savoir (ES) , un élément à double fonction que Wronski appelle : élément fondamental ou neutre (EN).

Cet élément est d’ordre fonctionnel, pragmatique, dynamique, tandis que les deux autres forment une polarité et sont en quelque sorte d’ordre statique et spéculatif.

Cette polarité et l’élément pragmatique se partagent la primauté à des titres différents: du jeu de leur prédominance alternative se tireront les fonctions essentielles qui développent un système quelconque de réalités »

élément pragmatique , fonctionnel , dynamique … ne dirait on pas un morphisme, ou un foncteur ?

en même temps on sait que dans la théorie des catégories, l’ élément fondamental (terme même employé par Wronski pour nommer l’élément neutre EN) consiste en les morphismes, flèches, foncteurs, et non pas en les objets qui sont d’ordre abstrait, facilitant le discours, et sont carrément éliminés par idnetification au morphisme identité dont ils sont pourvus dans certaines présentations de la théorie (celle de Peter Freyd par exemple) .

Donc suivant mon idée , qui pour l’instant est d’ordre spéculatif, je commence à écrire le haut du diagramme de la loi de Wronski sous forme de foncteur entre deux catégories EE (être) et ES (savoir) :

EE ——————————> ES

la flèche étant un foncteur appelé EN.

Attention, je répète l’avertissement : il s’agit là d’un essai à titre purement formel, je ne prétends pas que ces termes (catégories, foncteurs, etc..) recouvrent des réalités mathématiques… ce n’est qu’ à la fin, éventuellement, après la progression du travail, que nous pourrons donner un sens exact à ces notions, qui pour l’instant sont proposées à titre d’essai.

Pour des considérations de symétrie, il nous faut aussi un foncteur dans l’autre sens :

EE < ———————————— ES

prenons un exemple concret très simple : celui d’un objet naturel, comme ce chien qui pourrait être mon chien si j’en avais un.

C’est un corps vivant, un objet vivant du monde, il court, aboie, gambade, mange… si je ne le nourris pas il meurt … ou bien il se met en colère et me saute dessus pour me manger !

mais en même temps « ce chien ci », qui est supposé être « mon chien », pourrait il exister (s’il existait, ce qui n’est pas le cas) sans que j’intervienne, sans que j’en forme une idée, un concept ?

réponse : NON !

car si je n’existais pas il ne serait pas « mon chien » !

Nous avons donc forcément : le chien en tant qu’objet du monde, « transcendant » comme on dit, et mon idée de ce chien.

Ce sont deux choses différentes, car comme dit Spinoza malicieusement (si tant est que l’on puisse attribuer à Spinoza de la malice ) :

l’idée de chien n’aboie pas !

et elle ne mange pas non plus !

Le chien « objet du monde » est EE, l’idée du chien est ES, et l’élément EN qui les relie est l’opération de connaissance, de correspondance qui fait que « mon idée de mon chien » s’applique à ce chien ci qui est mon chien, et non pas à , mettons, cette bouteille de vodka !

sinon c’est que j’ai bu la bouteille, et je m’expose à de gros problèmes avec les petits hommes en bleu ou en blancs, qui arrivent dans des voitures qui ont une sirène retentissante…

s’il n’y avait pas EN, sous la forme de deux foncteurs qui assurent la correspondance adéquate entre le monde « là dehors » et le monde « des idées, en moi », alors ce monde serait complètement fouuuu, comme dit le sympathique Jean-Pierre Foucault…

et il serait surtout invivable !

et donc nous n’y vivrions pas , et ne serions pas là pour écrire ou lire ce blog !

EN est donc bien fondamental !

mais revenons à nos catégories et à la loi de création de Wronski :

Nous aurons donc, dans le cas le plus basique, deux « foncteurs » en sens inverse entre deux « catégories » : on ne peut pas alors ne pas penser à l’adjonction de foncteurs, qui est le concept le plus important de la théorie des catégories !

http://en.wikipedia.org/wiki/Adjoint_functors

nous aurions donc pour EN une paire de foncteurs adjoints entre EE et ES :

F : EE ————————-> ES

G : EE < ———————– ES

F étant adjoint à gauche de G :

Nous porrions aussi penser à « complexifier » un peu les choses en utilisant des situations qui se présentent souvent en mathématiques , un foncteur ayant un adjoint à droite et un adjoint à gauche, ou bien une série d’ajonctions , la page Wiki ci dessus en présente deux :

A functor with a left and a right adjoint. Let G be the functor from topological spaces to sets that associates to every topological space its underlying set (forgetting the topology, that is). G has a left adjoint F, creating the discrete space on a set Y, and a right adjoint H creating the trivial topology on Y

A series of adjunctions. The functor π0 which assigns to a category its sets of connected components is left-adjoint to the functor D which assigns to a set the discrete category on that set. Moreover, D is left-adjoint to the object functor U which assigns to each category its set of objects, and finally U is left-adjoint to A which assigns to each set the antidiscrete category on that set.

de telles situations avec quatre foncteurs en situation d’ajonction à gauche sont souvent utilisées par Bill Lawvere, par exemple :

http://www.tac.mta.ca/tac/reprints/articles/9/tr9.pdf

pages 3 – 4

mais ne soyons pas plus précis pour l’instant et continuons sur la loi de Création de Wronski :

nous nous occupons de la branche de gauche, celle de la théorie ou autothésie

le premier élément « dérivé immédiat ou universel », après le ternaire des éléments primitifs EE, EN et ES, est :

US universel-savoir comme combinaison de EN et ES

Ce ne peut être que le schéma ci dessus pour les trois éléments primitifs , où l’on ne retient que le foncteur G allant de ES à EE (parmi les deux foncteurs adjoints) :

G : EE <—————————– ES

sera US

de même UE combinaison de EE et EN sera l’autre foncteur :

UE = F : EE —————————–> ES

si nous avons choisi des séries d’ajonction plus complexes, US regroupera tous les foncteurs allant de ES vers EE, et UE tous les foncteurs allant en sens inverse, de EE vers ES

passons aux éléments dérivés médiats, qui résultent de transitions de US vers UE ou de UE vers US en se basant sur le fait que US et UE ont en commun EN, qui participe à leurs combinaisons.

Que peut être une transition entre des foncteurs ? ici la théorie des catégories répond « naturellement » sous la forme des « transformations naturelles » ou « morphismes entre foncteurs » :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_naturelle

la situation d’adjonction a été choisie, ou du moins suggérée, par moi parce qu’elle arrive en quelque sorte « enceinte » de tout un tas de notions mathématiques toutes plus prégnantes les unes que les autres..

ainsi ne se peut il pas que les deux éléments transitifs, qui relient deux foncteurs adjoints, soient les deux transformations naturelles appelées « unit » et « co-unit » , notées ε et η , qui existent dans toute adjonction ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Adjoint_functors#Ubiquity_of_adjoint_functors

A counit-unit adjunction between two categories C and D consists of two functors F : C ← D and G : C → D and two natural transformations

respectively called the counit and the unit of the adjunction (terminology from universal algebra), such that the compositions

are the identity transformations 1F and 1G on F and G respectively

ce qui est noté par :

et signifie :

which mean that for each X in C and each Y in D,

.

.

où bien sûr les catégories C et D de la page Wiki sont nos « catégories » EE et ES respectivement (mais je rappelle que pour l’instant ceci est purement formel, et nous ne saurions donner un sens mathématique à ces notions-projets).

ce qui vient d’être dit concerne la situation la plus simple, où nous nous sommes limités à deux foncteurs adjoints entre EE et ES

passons maintenant à ce que Wronski appelle les quatre « classes systématiques » : influence partielle de E en S, influence partielle de S en E, influence réciproque (appelée par lui « Concours final » CF) et enfin ce qu’il appelle Parité coronale PC.

On sait que PC , identité complète du système , unité de ce système sur un plan supérieur, est en fait identique au système de départ, qui est EN , EE et ES :

EN = (F , G) : EE ——————> ES

EE < —————- ES

je proposerais bien, sans être définitivement affirmatif, pour l’influence partielle de E en S, le foncteur non plus entre EE et ES mais entre EE et sa catégorie image, qui est une sous-catégorie de ES :

EE —————————> F(EE) incluse dans ES

de même pour l’influence partielle de S en E :

ES ————————–> G(ES ) incluse dans EE

et pour l’influence réciproque les deux foncteurs restreints aux deux sous-catégories G(ES) et F(EE) .

Relisons l’article de Brunschvicg : « De quelques préjugés contre la philosophie » :

Relisons l’article de Brunschvicg : « De quelques préjugés contre la philosophie » :

tel qu’il existe un morphisme

tel qu’il existe un morphisme  qui soit « inverse » de

qui soit « inverse » de  à la fois à gauche (

à la fois à gauche ( ) et à droite (

) et à droite ( ).Il suffit pour cela que f possède d’une part un « inverse à gauche »

).Il suffit pour cela que f possède d’une part un « inverse à gauche »  et d’autre part un « inverse à droite »

et d’autre part un « inverse à droite »  . En effet, on a alors

. En effet, on a alors

,

,

telle que

telle que pour tout morphisme

pour tout morphisme  .

. , on peut définir une autre catégorie

, on peut définir une autre catégorie  (ou

(ou  ), dite opposée ou duale, en prenant les mêmes objets, mais en inversant le sens des flèches.

), dite opposée ou duale, en prenant les mêmes objets, mais en inversant le sens des flèches. , et la composition de deux flèches opposées est l’opposée de leur composition :

, et la composition de deux flèches opposées est l’opposée de leur composition :

.

.

.

.